Запрещенные книги, прочные стены и стрельба из револьверов: что скрывает старое здание библиотеки КФУ

Коллекции отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки КФУ уже два с лишним века. Сегодня они хранятся в здании во дворе университета, а 200 лет назад все началось с нескольких телег, которые приехали сюда под охраной вооруженных солдат. Рассказываем, почему фонды князя Потемкина оказались в Казани, что спасало книги от частых пожаров и как попасть в самую старую библиотеку города сейчас.

Первые книги и месть губернатору

История книжного собрания казанской библиотеки, как ни странно, началась в Екатеринославе (сегодня — Днепр). Этот город, по замыслу императрицы Екатерины II, должен был стать центром научной и культурной жизни — там планировали открыть университет. Специально для будущего высшего учебного заведения соправитель императрицы князь Григорий Потемкин-Таврический хотел пожертвовать собственную библиотеку.

Указ о создании университета издали, но претворить его в реальность было сложно, и процесс затянулся. В 1791 году, когда Потемкин умер, библиотека перешла в собственность государства и хранилась в Екатеринославе. О фондах князя узнали в Казани: когда в 1798-м Павел I приехал в город, императора попросили вновь открыть местную гимназию и передать туда книги. За десять лет до этого она была закрыта под предлогом того, что в 1786 году здесь открыли главное народное училище и содержание двух учебных заведений обходилось слишком дорого.

Эльмира Амерханова

заместитель директора по научной работе библиотеки КФУ имени Лобачевского

Случилась коллизия: Павел I ненавидел Потемкина, а в Казани вновь напомнили о всесильном фаворите. Тем не менее у императора появилась возможность стереть память о князе на юге России. Однако за напоминание о нем Павел I наказал казанского губернатора — и приказал отдать его дворец гимназии.

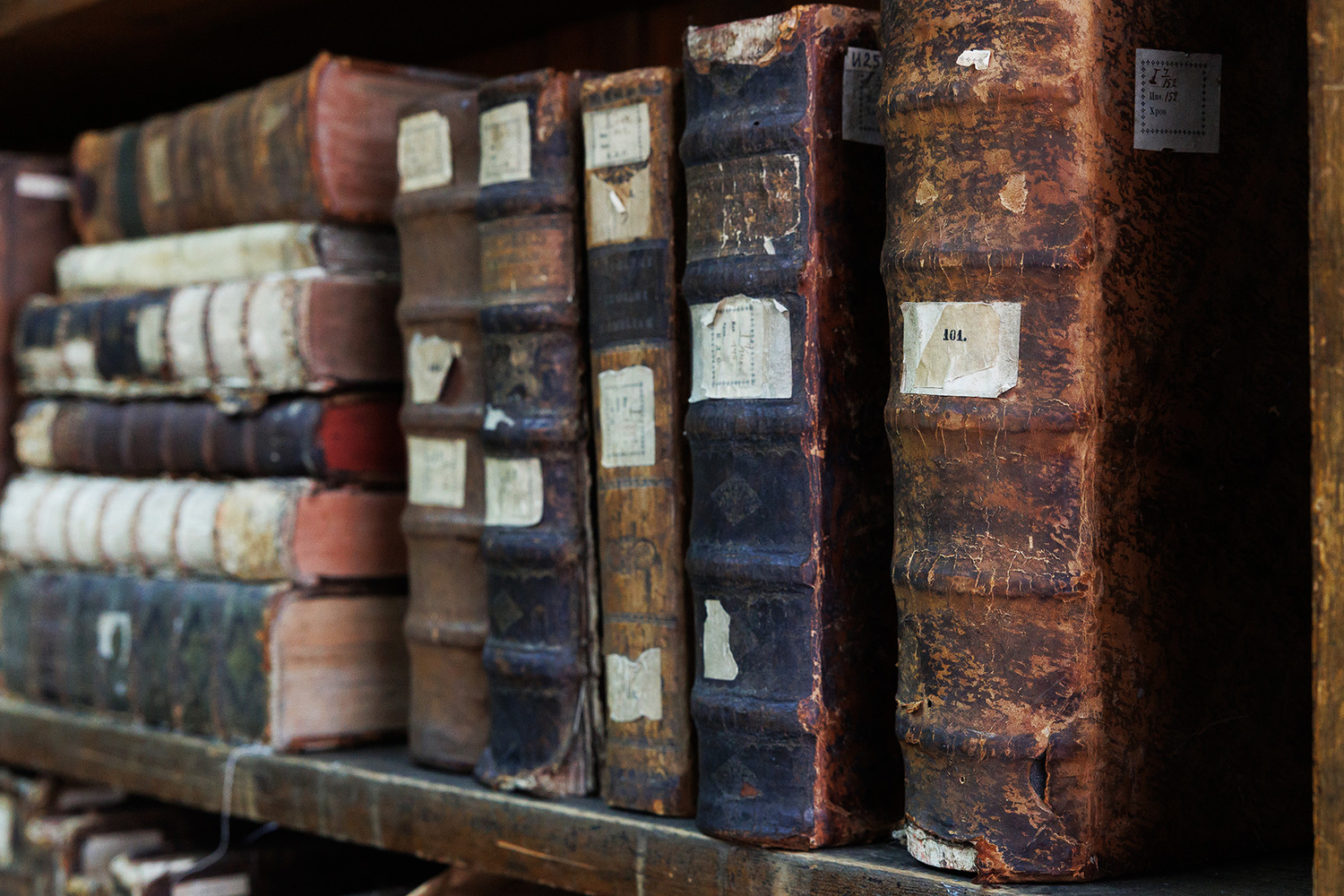

Книги привезли на 18 телегах под охраной солдат: в коллекции были работы на латыни — основном языке науки того времени, а также на французском, немецком, итальянском. Среди них много богословской литературы, трудов по античной истории, собраний по математике и другим наукам.

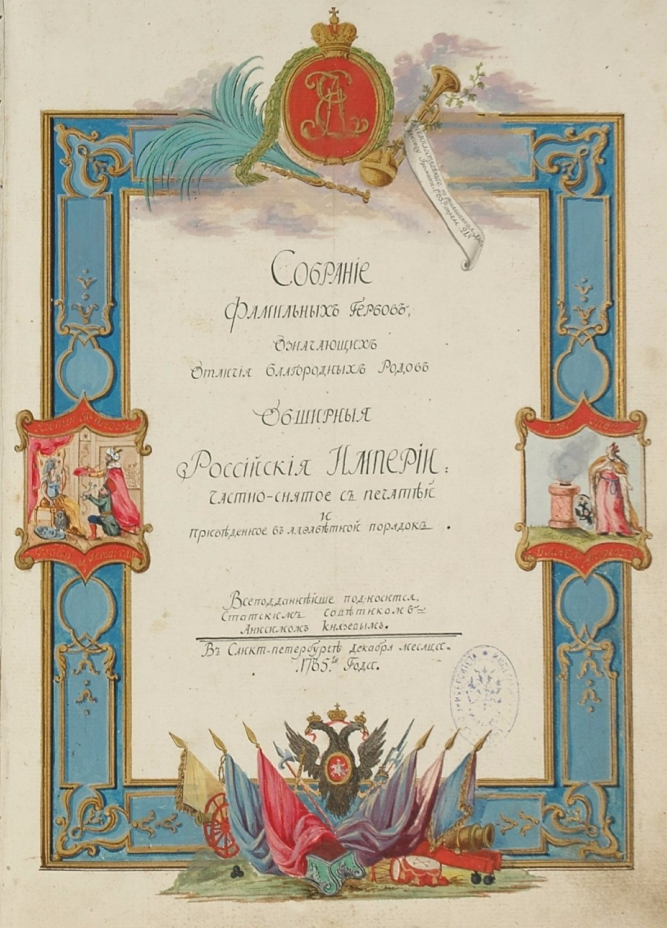

Гербовник Анисима Князева. Издан в Санкт-Петербурге в 1785 году. Рукопись хранилась в библиотеке Потемкина и после — в Казанском университете

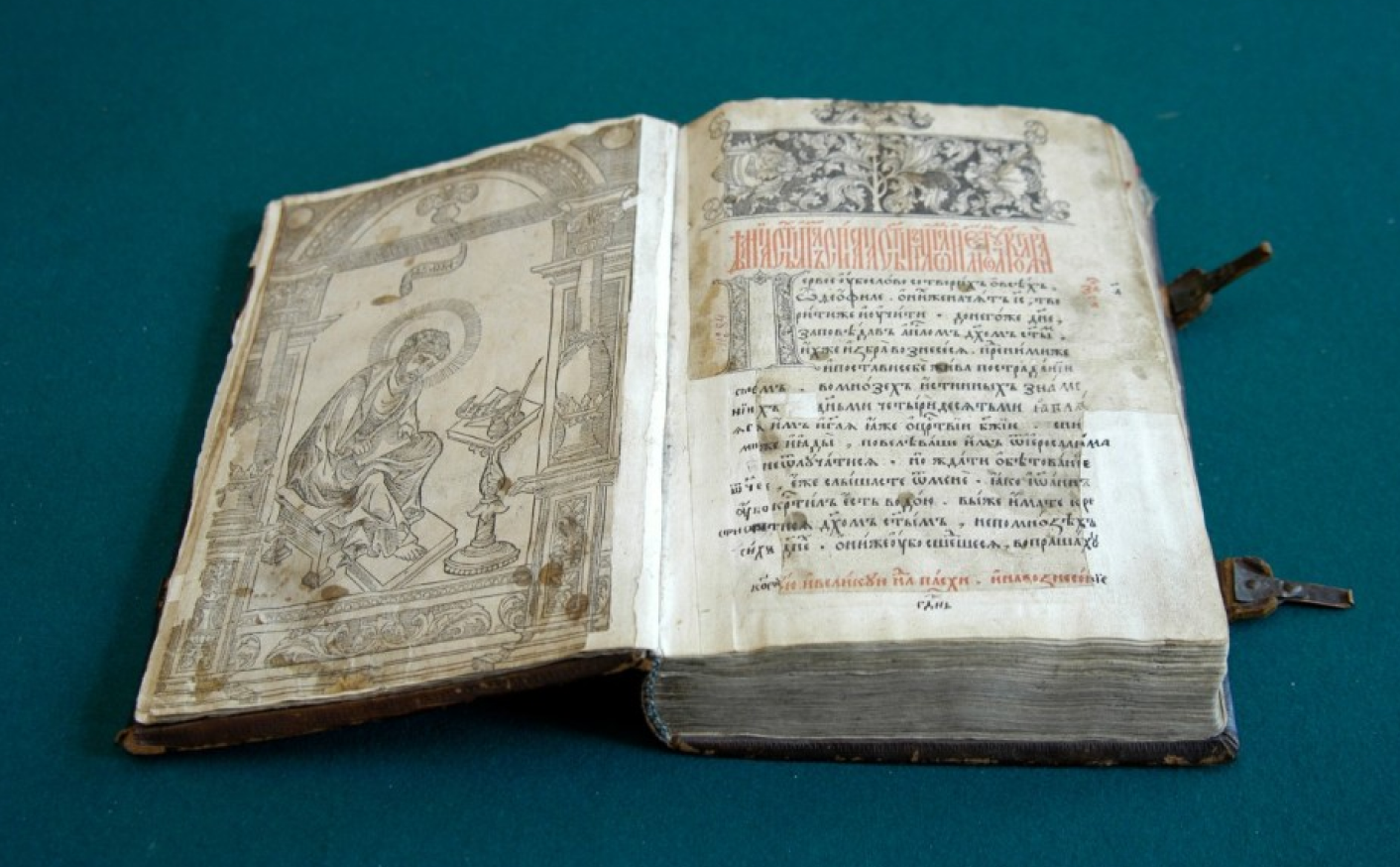

«Апостол», первая русская печатная книга, изданная в 1564 году. Куплена Лобачевским для библиотеки в 1830-м. Обосновывая покупку, ректор пишет Совету: «Книга сия, будучи первой, напечатанной в Москве, важна для библиотеки университета как памятник типографского искусства того времени»

Книжная коллекция и невыполненное завещание знаменитого масона

Почти одновременно с книгами Потемкина свою библиотеку — более 300 книг на латыни, французском и других европейских языках — пожертвовал гимназии Василий Полянский. Это был знаменитый казанский интеллектуал: императрица Екатерина II отправляла его в Европу за казенный счет, а в Швейцарии он подружился с философом Вольтером.

Как говорили в то время, Полянский считался вольнодумцем. Его карьера чиновника в столице закончилась скандалом: сначала была любовная история с женой некоего генерала, после — сопротивление при аресте и «грубые речи» в отношении царицы. Однако все это сошло Полянскому с рук. Последние годы жизни он провел в своем казанском имении. Современники вспоминали, что в доме и роскошном саду Полянского можно было найти множество масонских символов. Так как Василий был бездетным, свои фонды он передал с условием: ежегодно сирота, окончивший с отличием гимназию, должен получить его фамилию. Но в это время создается университет, история забывается, и в итоге завещание не выполняют.

Императорскому Казанскому университету книги из гимназии передали в 1806 году. Вскоре после основания вуз получил большую коллекцию лейб-медика Иоганна Франка: более 4000 томов, в том числе медицинских, включая инкунабулы (так называют книги, выпущенные в первые десятилетия книгопечатания в Европе: от 1440-х до 1501 года). В 1817−1818-м в учебное заведение пришли книги купца Земнякова — обширная коллекция в несколько тысяч томов. Передавать фонды в университет было почетно, даритель оказывался в числе известных и высокопоставленных лиц.

Самый большой фонд запрещенной литературы в Поволжье

Устав Казанского университета подписал лично император Александр I. Этот документ давал множество привилегий: например, для учебных целей в университет можно было приобретать любые книги, даже запрещенные цензурой. Правда, читать такую литературу могли только профессора и их помощники-адъюнкты.

А еще в библиотеку университета передавали книги, изъятые из магазинов. Например, в 1810 году в Нижнем Новгороде цензор запретил к продаже книгу «Ложный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния Емельки Пугачева». В ней автор якобы симпатизировал казаку-бунтарю. Книгу отправили в Казань под замок, как и многие другие в последующие годы.

Уникальный проект нового здания

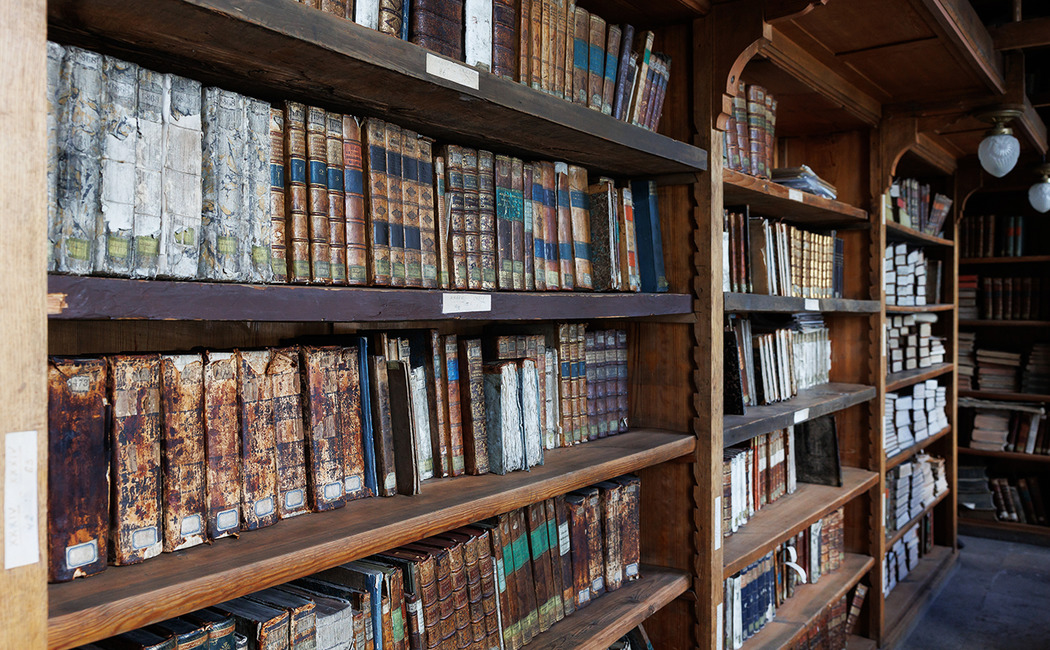

К 1825-му Лобачевский возглавил библиотеку и одновременно руководил строительным комитетом. Именно к этому году завершили объединение бывшего губернаторского дворца и особняка рода Тенишевых в главный корпус университета. В его центральной части сделали несколько парадных помещений, среди которых была библиотечная зала: она одновременно являлась и читальным залом для преподавателей, и книгохранилищем — по всей высоте стен на стеллажах стояли 18 тысяч томов.

Лобачевский занялся увеличением фонда. Все профессора составляли списки новейших сочинений по их отраслям наук, которые затем привозились в Казань. Это привело к тому, что книги перестали помещаться в прежнем зале — за 10 лет фонд удвоился, и началось строительство нового корпуса во дворе главного здания.

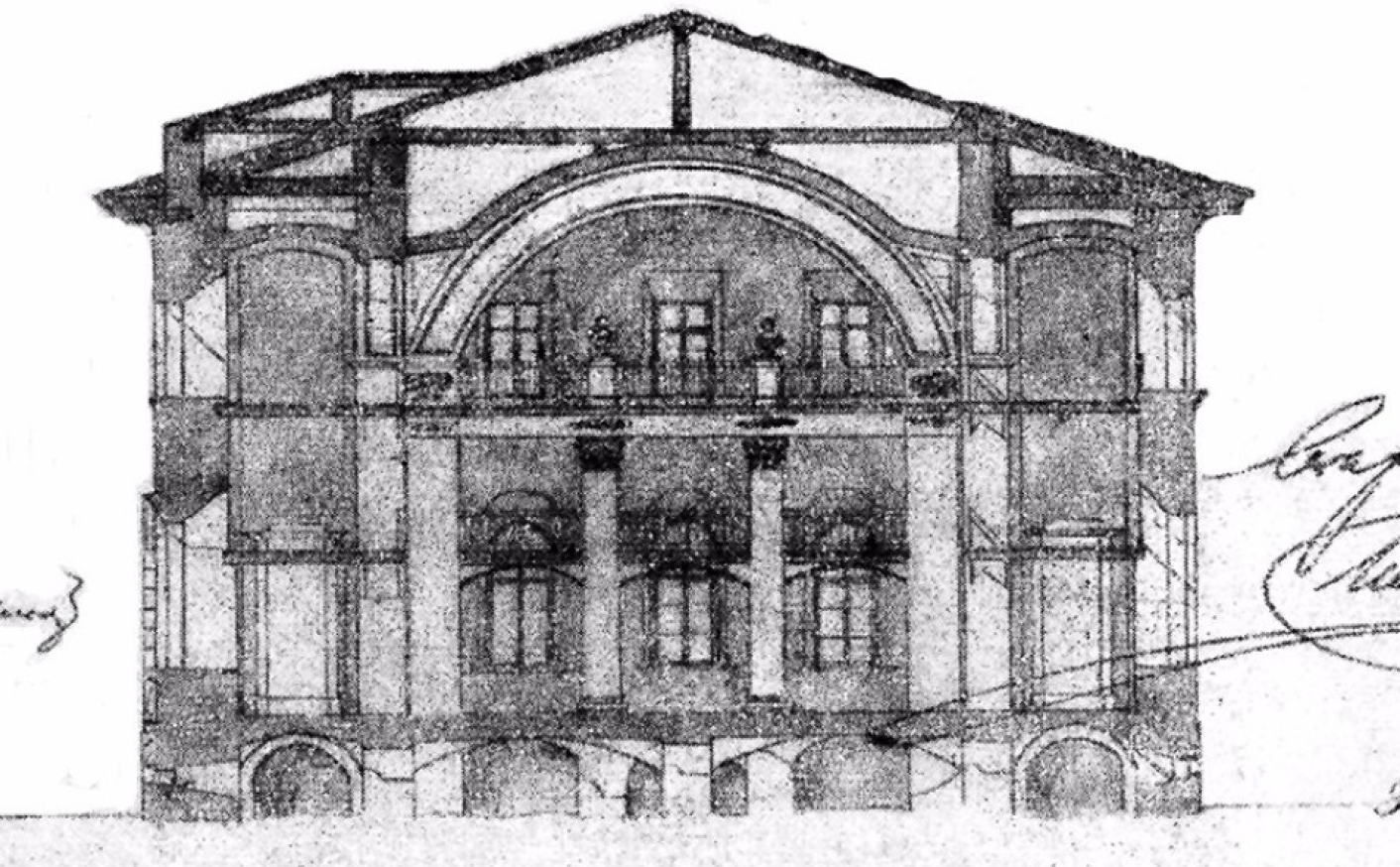

Проектом занимались архитектор Михаил Коринфский и ректор, геометр Николай Лобачевский. Две трети здания высотой в два этажа занял большой профессорский зал. Свод поддерживали 24 достаточно тонкие колонны — это позволило разместить между ними много окон в два ряда с каждой стороны. Коринфский и Лобачевский сильно рисковали, потому что создали неизвестную ранее конструкцию облегченного свода: он состоял из полых керамических коробок.

Эльмира Амерханова

заместитель директора по научной работе библиотеки КФУ имени Лобачевского

В 1836 году в Казань приезжал Николай I. Он одобрил деятельность Лобачевского, вручил ему перстень и наградил ученого орденом Анны II степени. Опираясь на это высочайшее одобрение его действий, ректор осмелился поставить здание по проекту. Однако последовало разбирательство: два года корпус не принимали, так как надо было удостовериться в прочности конструкций. Сначала Лобачевский пригласил архитекторов зимой 1836 года: тогда зал без оконных переплетов стоял промерзшим при температуре минус 38 градусов. Этот показ проверяющих не убедил.

Коринфский рискнул еще больше: ему высочайшее одобрение никто не озвучивал. И он требовал, чтобы провели еще один эксперимент. Так, в верхней части колонны соединили толстыми металлическими прутьями. На глазах следующей комиссии их убрали, чтобы показать, что деформации не происходит при самых разных условиях. После этого испытания проект одобрили, и свод разрешили оставить, но только в порядке исключения — больше его конструкцию нигде не применяли.

Открытие памятника Николаю Лобачевскому 1 октября 1896 года

Сегодня историческое здание библиотеки выглядит немного иначе. В 1890-е годы к нему пристроили дополнительное книгохранилище.

Библиотечный каталожный ящик XIX века

Историческое здание библиотеки Казанского университета

Пожары, воровство и их последствия

В своем проекте библиотеки Николай Лобачевский предусмотрел сложную систему вентиляции и отопления, чтобы поддерживать подходящий для книг микроклимат. Внутри стен проложили специальные каналы — по ним проходил теплый воздух из отдельного здания с двумя дровяными печами. А еще оборудовали каменные полы, двойные двери, в том числе металлические, и такие же ставни. Это было необходимо для защиты от огня, ведь Казань в XIX веке горела регулярно.

24 августа 1842 года в библиотеке ждали высокого гостя — министра Павла Киселева. Для него самые ценные рукописи разложили на столах в главном зале библиотеки. И именно в этот день Казань охватил страшный пожар. После нескольких недель засухи из-за вихревого ветра он разнесся по всей центральной части города, уничтожил обсерваторию университета вместе с уникальными приборами. Огонь захватил и библиотеку — сгорели рамы и расплавились стекла.

«Пожар в Казани 24 августа 1842 года», неизвестный художник

На этот случай предусмотренные внутри окон металлические ставни во время пожара были закрыты. Чтобы под давлением пламени ставни не распахнулись, служители обливали их водой. Таким образом, сгорели лишь те книги, которые находились у профессоров дома. Благодаря системе удалось не только сохранить фонды библиотеки, но и остановить пожар.

А вот в 1906 году защитить библиотеку от беды не удалось. 20 декабря в полдень здесь должны были выдавать жалование. Казначей привез 25 тысяч рублей (около 40 миллионов в современной валюте). Внезапно в читальный зал вбежали четверо молодых людей и открыли огонь из револьверов. Казначей Соловьев начал отстреливаться. От полученных в перестрелке ран погибли служитель Тимофеев и лектор английского языка Алексей Михайловский. Грабители скрылись без добычи. Следователи позднее предполагали, что среди них были семинарист, студент и рабочий с Алафузовской фабрики. Но доказать вину подозреваемых не удалось.

План исторического здания библиотеки (продольный разрез)

План читального зала исторического здания библиотеки (поперечный разрез)

План читального зала исторического здания библиотеки (продольный разрез)

Библиотека в ХХ веке: подлинники Шишкина в читальном зале и работа до полуночи

В 1902 году, получив деньги для празднования приближающегося столетнего юбилея университета, в библиотеке решили организовать хранение по модной по тем временам магазинной системе. Внутри большого профессорского зала установили огромную металлическую конструкцию, которая разделила пространство на три этажа. Благодаря этому удавалось размещать на стеллажах все поступающие книги.

В советское время вышел указ об обязательном хранении экземпляров всех выходивших изданий, и в библиотеку стали поступать сотни тысяч книг. Тогда возникли первые сложности с инвентаризацией. В 1930-х специалисты срочно должны были разобрать все залежи, накопившиеся за 10 лет.

Конечно, они не смогли справиться с этой задачей быстро — в итоге их обвинили в том, что «не происходит вовремя инвентаризация книг классиков марксизма и ленинизма», а также что «не отсеиваются вредные идеологические книги». Почти весь состав сотрудников были уволены и два года находились под следствием.

Новому коллективу удалось более или менее нормализовать хранение. Во второй половине 1930-х музей республики выделил библиотеке подлинники картин Шишкина и Коровина, которые развесили по стенам читального зала. Библиотека работала в три смены: с восьми утра до десяти вечера постоянно, а во время сессий — до полуночи.

Эвакуированные ученые и работа в шахтерских касках

В июне 1942 года из осажденного Ленинграда выехал эшелон Академии наук. Ученые и их семьи пережили самую страшную блокадную зиму 1941−1942 годов и чудом уцелели под бомбежками. Среди пассажиров поезда был филолог Дмитрий Лихачев. В будущем он станет академиком, специалистом по древнерусской литературе и одним из самых известных гуманитариев в стране.

В Казани он восстановил здоровье и приступил к написанию диссертации. Все свободное время Лихачев проводил в читальном зале Научной библиотеки Казанского университета. Он вспоминал, что в то время здание не отапливали — было так холодно, что замерзала вода. Чернила для работы ученый носил в чернильнице XVII века, которую от мороза прятал под одеждой на груди. Такими пользовались русские чиновники-дьяки в Российской империи — ее подарил казанский коллекционер-старообрядец Николай Коровин. Чернильница, кстати, сохранилась, и ее можно увидеть в экспозиции Музея истории Казанского университета.

Помимо Лихачева, сюда эвакуировались Отто Шмидт, Петр Капица, Абрам Иоффе, Лев Ландау и другие. Они не были ограничены в посещении книгохранения и зачастую сами брали книги. Есть легенда, что у Ландау была традиция — приносить одну черную розу библиотекарям в знак благодарности.

Электричеством в то время был оборудован только читальный зал — в отделе книгохранения люди работали в шахтерских касках с фонарем на лбу. После войны электричество провели во все помещения.

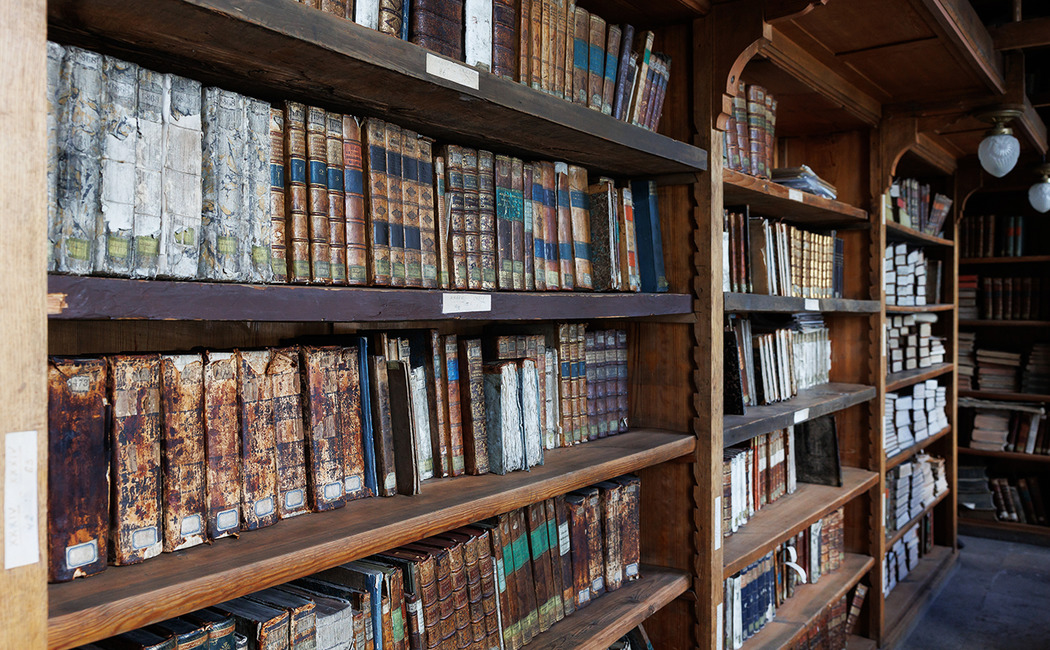

Отдел рукописей и редких книг сейчас

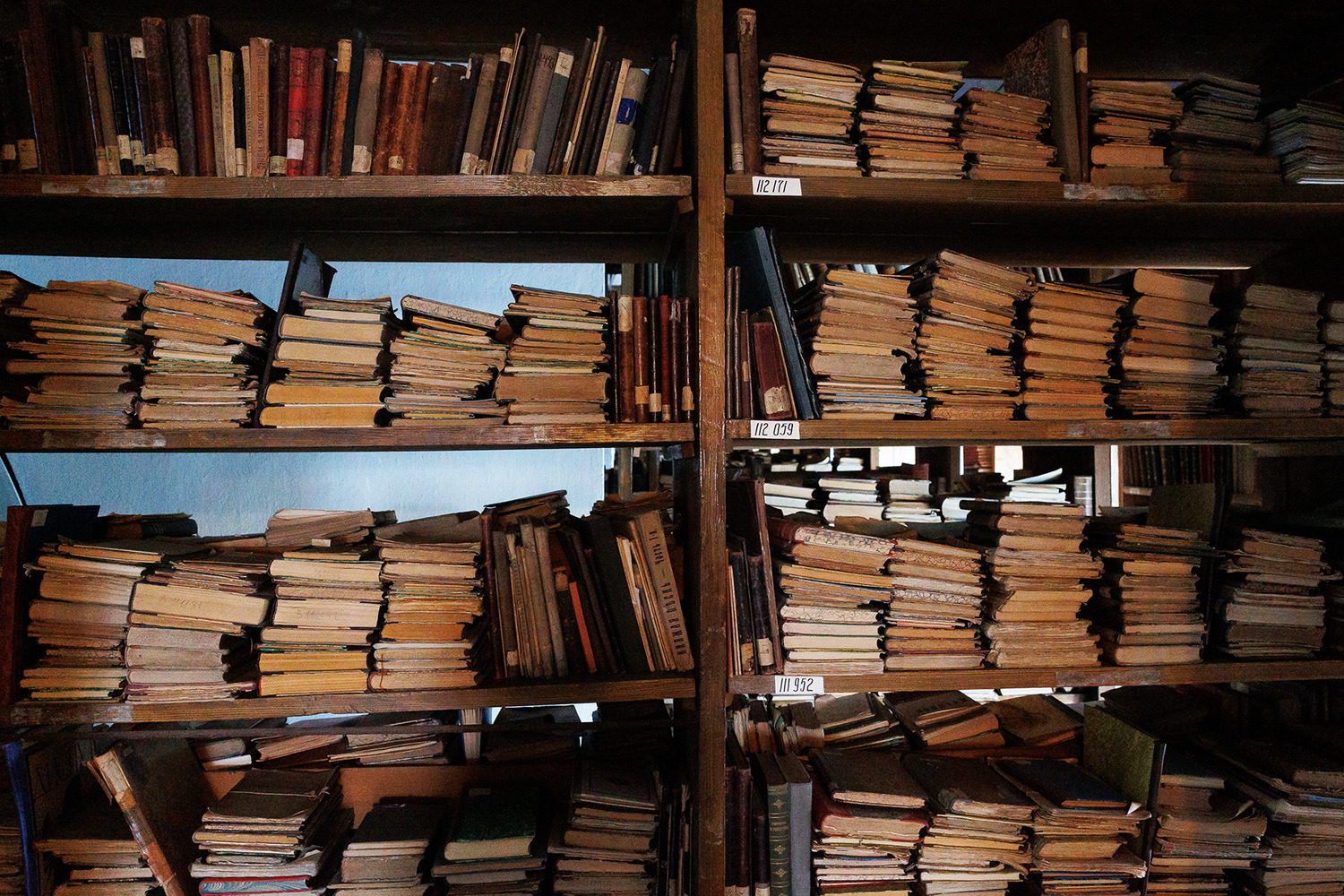

Сегодня в Научной библиотеке Казанского университета хранится больше шести миллионов экземпляров книг, рукописей и документов. Основные фонды еще в советские годы перенесли в современное здание — на улицу Кремлевскую, 35. Но историческое здание на территории университетского двора до сих пор выполняет свою функцию. Теперь здесь находится отдел рукописей и редких книг. В его фондах — самые ценные раритеты: уникальные восточные рукописи XII−XIX веков, славянские и западноевропейские манускрипты XIII−XIX веков, отрисованные вручную дореволюционные карты Российской империи, подшивки первых казанских газет и многое другое.

Фонды пополняют постоянно. В специальном помещении новые поступления очищают и после первичной обработки передают для инвентаризации. Потом их описывают в соответствии с научными требованиями, включают в каталог и тем самым открывают к ним доступ ученым. Также сейчас покупается много электронных ресурсов: библиотечная система обеспечивает доступ ко многим изданиям по паролям, которые даются студентам при поступлении. С 2002 года коллекции оцифровывают и размещают на сайте библиотеки.

Студенты университета, сотрудники и исследователи могут работать с архивами только в читальных залах — на дом содержимое этих фондов не выдают, а для доступа к некоторым книгам может потребоваться разрешение директора.

Зато посетить старое здание библиотеки с экскурсией могут все желающие. Для этого нужно собрать группу от десяти человек и записаться по телефону 206-52-12 (доб. 1620). Стоимость экскурсии для одного посетителя — 150 рублей.

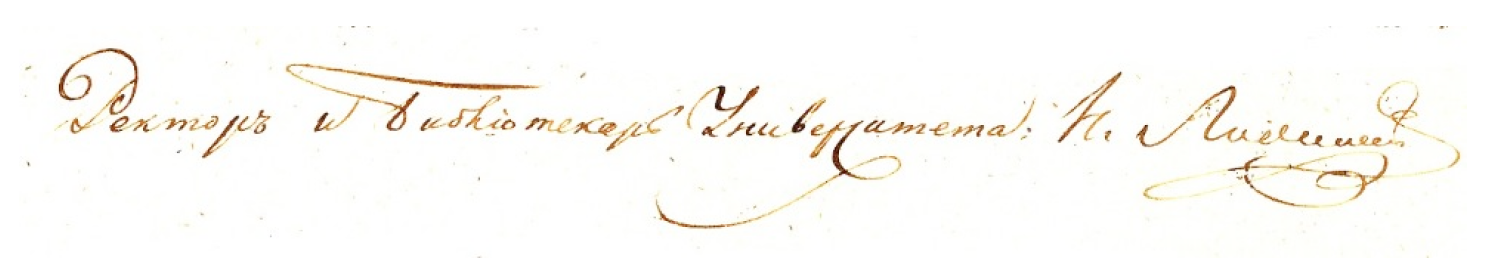

Автограф Николая Лобачевского