«Зритель совершенно не обязан понимать, что хотел сказать художник»

30 апреля искусствовед и куратор архива музея современного искусства «

Московский концептуализм как явление оформился в 1970-е годы, а его основоположниками называют Илью Кабакова и

Журналист «Инде» Александр Левин поговорил с Обуховой об истории, образах и героях

Что сегодня понимается под термином «

Московский концептуализм — это, прежде всего, группа людей, связанных дружескими узами и общими интересами в области изобразительного искусства. Их сплотило отношение к тому, как они видят работу с современностью изнутри искусства. Это круг людей, которые перестали относиться к

Если же говорить о западном концептуализме, боюсь, там с классическими формулировками ещё сложнее: внутри западного искусствознания существуют разные уровни интерпретации, которые, с одной стороны, предложены самими художниками, с другой — теми, кто их изучает. Можно вспомнить знаменитый текст

Советское неофициальное искусство (и московский концептуализм как его часть) часто называют «вторым авангардом», сравнивая с русскими художниками начала

Для меня этот термин абсолютно некорректен. Послевоенное русское искусство, которое мы делим на официальное и неофициальное, было очень многообразно и бесконечно менялось, особенно его неофициальная часть. И авангардистов там было крайне мало. Я имею в виду представление об авангарде, которое нам дают западная художественная мысль и наша художественная традиция в лице авангардистов начала века. Между неофициальным искусством и русским авангардом нет почти никакой связи. Более того, первое поколение неофициального искусства,

Важной частью художественной практики концептуалистов является текст — я имею в виду текст, нанесённый на картину. С чем это было связано?

Существует несколько составных частей этой темы. Во-первых, надо упомянуть традицию советского искусства, в которой существовали неофициальные художники. Агрессивное, идеологически нагруженное советское искусство сохранило внутри себя элементы авангардной традиции — плакат и лозунг как формы идеологического вещания, без которых невозможно представить советскую реальность. Эти визуальные знаки играли ту же роль, которую в западном обществе играли рекламные плакаты. Конечно, данная эстетика не могла не повлиять на художников, она очень гармонично складывалась в сознании советского человека схемой «изображение и комментарий»: самолёт и надпись («Летайте самолётами Аэрофлота»), человек с кошельком и надпись («Храните деньги в сберегательной кассе»). Очень понятно, как на иконе: изображение и надпись, которая должна мгновенно считываться прихожанами.

Во-вторых, сказался опыт работы неофициальных художников с книгой. Почти все, кого мы знаем из этого круга, были связаны с производством книг, а книжная иллюстрация — очень сложная материя. Используя белый лист, художник должен выстроить визуальный образ текста, окружить изображением, встроить внутрь текста, радикально разнести изображение и текст, если нужно. Во всех вариациях это целая вселенная рефлексии относительно взаимодействия слова и образа. Этот опыт не мог быть отброшен. Сплетение двух знаковых систем отчётливо выражено у тех, кто делал большие успехи в книжной иллюстрации, — у Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Олега Васильева, Виктора Пивоварова.

У других художников, которые использовали текст в изображении, был за плечами не столько изобразительный, сколько поэтический опыт, который складывался из интенсивных поисков нового языка в искусстве. Этот поиск приводил молодых поэтов к тому, что мы называем визуальной, конкретной поэзией, что выводит за пределы классической литературы. Либо слово заменяет изображение, либо наоборот.

Э. Булатов. «Добро пожаловать». 1973–1974

Э. Булатов. «Осторожно». 1973

Комар и Меламид. Двойной автопортрет в виде юных пионеров. 1982

Если мы говорим о роли текста в советском неофициальном искусстве, то, очевидно, стоит вспомнить такое направление, как

Да, соц-арт как раз работал с перепроизводством идеологического материала. В какой-то момент люди перестали замечать вокруг себя идеологические знаки. Эти знаки стали частью реальности. Или, скажем, никто почему-то не воспринимал смысл фразы «вместо сердца пламенный мотор», подпевая радиоточке. В этот момент появились художники, которые были склонны рассматривать искусство внутри реальности как некоторую совокупность текстовых практик. Они начали анализировать эти практики, исследовать, почему мы воспринимаем нечто, написанное белыми буквами на красном фоне, как идеологический текст. Потому что мы привыкли, что их предъявляют именно в этой гамме. Поэтому сочетание этих цветов и форм становится предметом исследования. Художники Виталий Комар и Александр

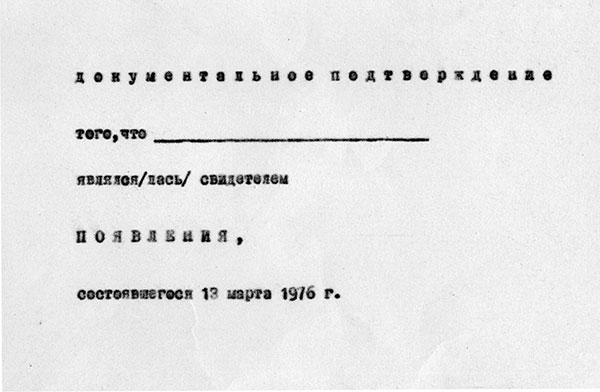

Акция «Появление» группы «Коллективные действия»

Зрителям были разосланы приглашения на акцию «Появление». Когда приглашённые собрались (30 человек) и разместились на краю поля, через пять минут с противоположной стороны, из леса, появились двое участников акции, пересекли поле, подошли к зрителям и вручили им справки («документальное подтверждение»), удостоверяющие присутствие на «Появлении».

Документальное подтверждение

Можно ли называть советских неофициальных художников

С одной стороны, они все были безусловными антисоветчиками, но в диссидентское движение не вписывались по понятным причинам. Быть диссидентом — профессия. Художники и поэты, которые были близки к настоящим диссидентам, тщательно берегли статус людей, далёких от политики, советской и антисоветской. В частности из-за этого возникли разногласия между издателями важного журнала «А — Я», который выходил в Париже с 1979-го по 1985-й, и художниками, о которых там шла речь. В момент, когда политика журнала стала более радикальной и там появилась критика советского режима, художники в Москве, отчасти под давлением спецслужб, написали письмо главному редактору

Большая часть художников, особенно в 1970–1980-е, и так имели малоприятные контакты с КГБ. Их антисоветская позиция проявлялась не через само искусство, а через интерес к западной культуре, через моду, музыку, дружбу с иностранцами. Понятно, что советская власть долго смотрела на их творчество сквозь пальцы, важно было лишь не высовываться. Подполье подпольем и было, и единственным выходом из него был отъезд. Моя самая любимая история, связанная с безнадёжной оппозиционностью художника, работавшего в СССР, — история Ильи Кабакова, который работал по большей части на больших форматах, тяжёлых оргалитовых пластинах, и когда в 1985 году ему предложили сделать выставку за рубежом, западные кураторы официально пробили эту возможность, получили разрешение на вывоз работ — самого Илью вывезти не разрешили. К тому же выяснилось, что его огромные работы не проходят ни в дверной проём, ни по лестничным клеткам. Он их делал без всякой надежды на то, что их когда-нибудь вынесут из мастерской и покажут публике. Тогда пришлось вынимать чердачное окно и спускать всё вниз на лебёдке.

Как же советским неофициальным художникам удавалось экспонироваться? И удавалось ли?

Основным источником информации о том, что происходит в московском неофициальном искусстве, были журналисты, аккредитованные в СССР, некоторые коллекционеры, дипломаты. Они собирали работы, показывали у себя на родине — не важно, в Бразилии или Англии. Первая разрешённая выставка за рубежом состоялась в 1985 году. Но самая первая выставка, о которой советская власть не имела ни малейшего представления, прошла в Венеции, во Дворце спорта, в 1977-м. Она получила название «диссидентское биеннале», а официально называлась «Новое искусство СССР». Кураторы этой выставки собрали все поколения московского подполья и предприняли первую серьёзную попытку проанализировать направления этого искусства. Выставляли не только оригиналы, которые удавалось добыть из частных коллекций, но и слайды и репродукции. Там впервые были показаны фотографии акций группы «Коллективные действия».

Официально разрешённые выезды за рубеж начались уже во время перестройки, после известного аукциона «

И. Кабаков. «Туалет». 1992

И. Кабаков. «Жук». 1982

Самая дорогая отечественная картина второй половины XX века. Приобретена в 2008 году Вячеславом Кантором за 5,8 миллиона долларов

Почему именно он?

Я думаю, Кабаков был единственным из русских художников, кто, работая в очень самобытной манере, был в состоянии прослушать современную художественную ситуацию и быстро отказаться от тех методов и приёмов, которыми владел в совершенстве. Так он перешёл от станковых форм искусства к инсталляциям. То, что он начал делать, переехав на Запад, было настолько свежо и ново, что сняло с него стигматы советского угнетённого художника, который приехал гастарбайтером. Он встроился в топовые списки художественной элиты, в отличие от соотечественников, которые работали либо слишком камерно, либо слишком консервативно. Даже те, кто продолжал работать в модном соц-арте, оказались в тех рыночных рядах, где торгуют матрёшками. Лучшие силы Москвы были слишком герметичны для западного художественного сообщества, которое тщетно пыталось их расколоть, показывая их то тут, то там в течение пяти-шести лет. Постепенно эти попытки обнулились. У русского искусства есть свои поклонники на Западе, но их число невелико.

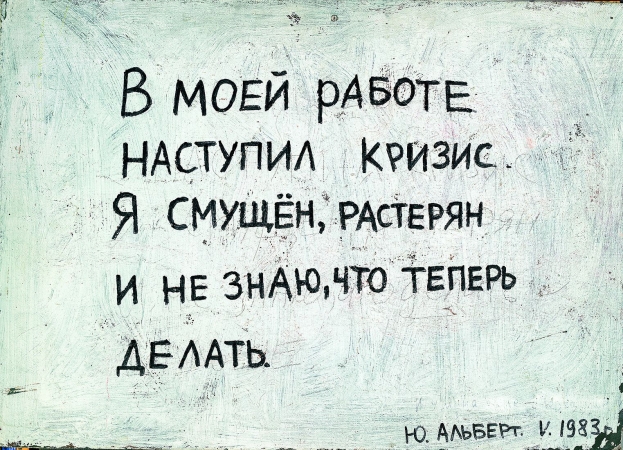

Ю. Альберт. 1983

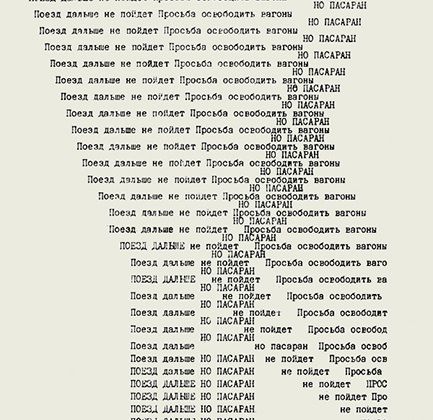

«Коллективные действия». Лозунг. 1978

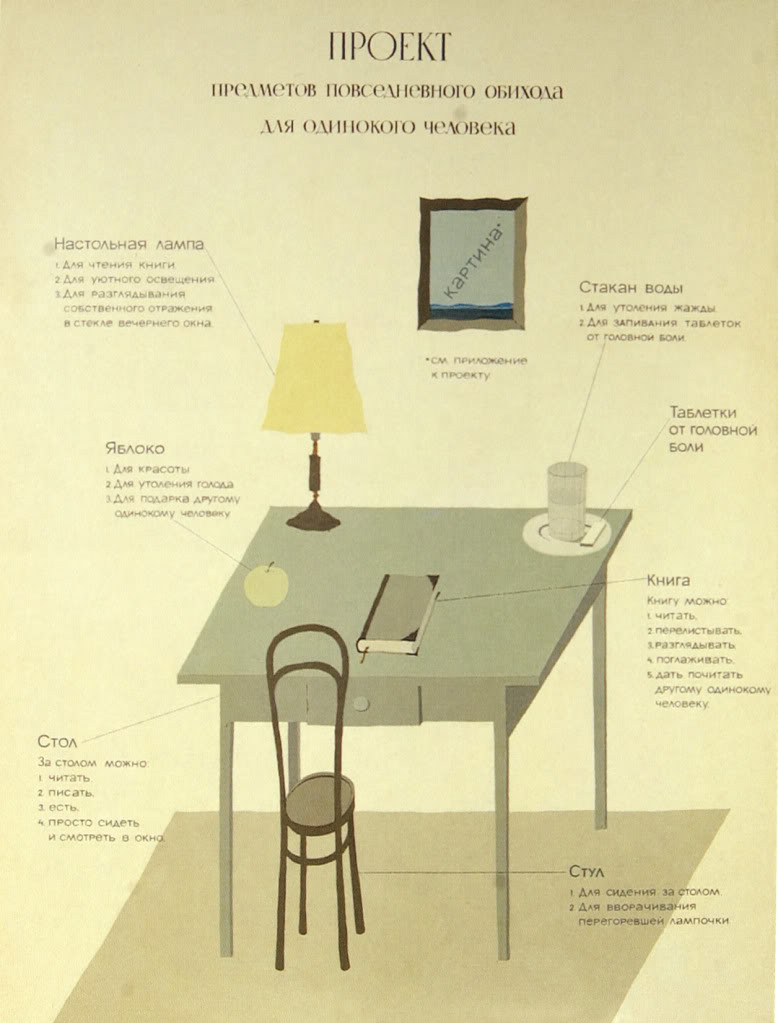

В. Пивоваров. Из цикла «Проекты для одинокого человека». 1975

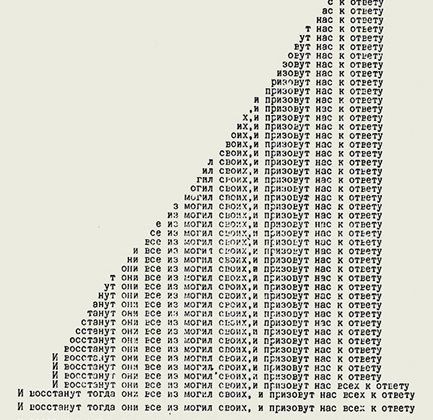

Д. Пригов. Стихограммы

Значит ли это, что московский концептуализм невозможно воспринимать вне контекста?

Совсем нет. Кабаков вспоминал, как легко ему было работать в одном из американских музеев с местной аудиторией: его повествование внутри тотальной инсталляции, связанной с историей коммунальной квартиры, не требовало комментариев. Они, конечно, были, у него всегда много текста, но темнокожие смотрители понимали историю без всяких пояснений, поскольку сами выросли в гетто — идеологическом или социальном. Советский опыт исчезает из нашего сознания с огромной скоростью. Сейчас мы с трудом воспроизводим даже языковые связи между поколениями: сленг советской интеллигенции уже непонятен и недоступен интеллигенции сегодняшней. Новое поколение не читало тех книг, не знает тех анекдотов и не стояло в тех очередях. Этот опыт уходит навсегда, но образы остаются. Пустое поле в акции «КД» так и останется в документации пустым полем, в котором сохранится та соблазнительная пустота 1977-го, останется экзистенциальная тоска, энергетика непонятности. И сегодняшний молодой зритель не обязан понимать, почему «КД» работали в поле — потому что нельзя было делать перформансы в городе или потому что им так нравилось. Любое хорошее произведение искусства не требует глубокого погружения в контекст. Для того чтобы понять средневековую живопись, не обязательно знать культурный контекст и историю создания. Для того чтобы любоваться русской иконой, не обязательно знать канон и глубоко погружаться в богословскую ткань изображения.

В таком случае насколько важно, рассматривая работы московских концептуалистов, читать огромное количество их текстов и пытаться добраться до мысли автора?

Это одна из моих любимых тем. Думаю, зритель не обязан понимать, что хотел сказать художник. Более того, художник не должен этого требовать. Единственная просьба к зрителю — быть любопытным и готовым к восприятию нового. По моему опыту, к пониманию открыты люди самых простых профессий, добродушные, которым интересен мир. Они открыты к пониманию сложных произведений шире, чем дипломированные искусствоведы, обладающие жёсткими позициями относительно того, что такое хорошо, а что такое плохо.

Работа Монастырского «Кепка» прекрасно иллюстрирует поставленную проблему. На столе лежит кепка с надписью «поднять». Зритель поднимает кепку, под ней другая надпись: «положить можно, понять нельзя». Этот уровень позитивного непонимания (так его называли московские концептуалисты поколения Монастырского) был чрезвычайно важен. Потому что, когда ты не понимаешь, ты начинаешь искать ответ. Но если тебе не интересно, ты просто уйдёшь. Если ты любопытен и открыт, тогда начнёшь думать, и перед тобой раскинутся анфилады понимания разных уровней одной работы. И это не обязательно должно совпадать с мыслью художника.

А. Монастырский. «Кепка». 1983

Можно ли сегодня говорить о необходимости универсальной экспозиции московского неофициального искусства или даже музея?

В какой-то степени новая экспозиция Третьяковской галереи отвечает этим задачам. И она нужна, потому что нужна дидактическая база для изучения отечественной истории искусства. Идеальную экспозицию построить нельзя, потому что работы рассеяны по всему миру, по частным коллекциям. Чтобы их собрать и построить хороший нарратив, хорошую историю, нужна потусторонняя сила. Мы должны начать прежде всего с написания этой истории на бумаге. Такой истории у нас пока нет. И я надеюсь, что инициатива «Гаража» по созданию «архива отечественного современного искусства», в которой я участвую, поможет исследователям в написании истории послевоенного русского искусства.

Фото: Денис Волков